乞力馬札羅(一)•山麓森林

乞力馬札羅(二)•高山花海

早飯後, 背夫照例送來黃色“過濾水”, 大家相互會心一笑, 背上就出發。 在遠離小路的地方, 木本千里光林形成狹長一帶。 它們不用為了躲避人造的小房子而委屈自己的走勢, 長得高矮胖瘦各不相同, 卻似乎自成陣列。 沒人打理過的自然是最好的自然。

【離開C2營地, 滿目的綠色最後送了我們一程, 再往上, 地面將漸漸露出山石的本色。 】

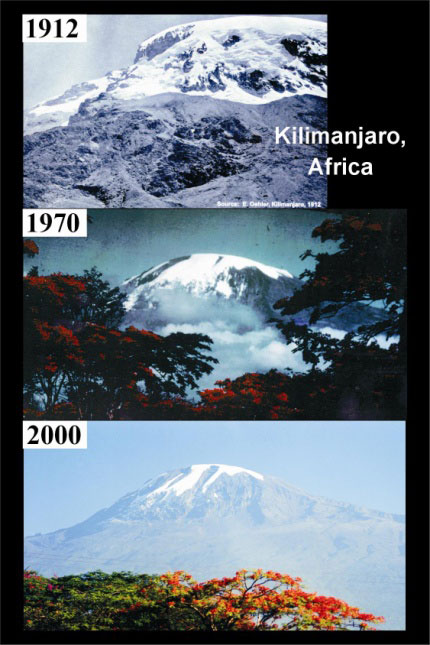

消逝:乞力馬札羅的雪擺脫了高樹和小丘的遮擋, 視線就可以沿著平緩起伏的山體曲線自由地掃過, 向上直至乞力馬札羅山的雪頂。 頂部形狀獨特, 像個倒扣的盤子, 只不過盤底不平, 西高東低, 還是白色的, 像被人倒了一灘白油漆。 從現在開始, 盤子再也跑不出視野, 於是充當了行進的座標。 可是100多年前, 當德國人第一個看到它,

【照片見證著20世紀乞力馬札羅山雪線的退縮過程, 也許20年之內, 乞力馬札羅雪頂就會消失。 】

玲瓏:高山上的迷你花園視線回到地面, 一塊塊大石頭特別礙眼——有的黑突突, 上邊還坑坑洞洞, 可以想像, 很多年前火山噗地一張口, 它們就像一堆山楂核似的飛出來, 還在地上打了好幾百個滾兒, 最後落定。 猛然發現土地失去了鮮豔的紅色而變作黑色。 身邊, 再見不到高大的木本千里光的蹤影, 連灌木也消失了。 剩下肉質的千里光屬植物, 在不太幹的地上長成一蓬一蓬的。

除了肉質植物, 很多山下熟悉的身影在這裡變成了矮子。 高山強烈的紫外線本來就有使植物矮化的作用, 加上山頂風力強勁, 讓土壤貧瘠, 土層變薄, 山頂植物紮不下深深的根, 就只有矮矮地緊貼地表生長, 最後, 矮化還能減少蒸騰, 既抗旱也抗寒。 比如, 山腰處亭亭玉立的肯亞薊, 在這裡就像一束手捧花。

【高山上綻放的矮版肯亞飛廉(Carduus kenyensis)。 】

永久花也變成侏儒。 而且它們在4000米高的地方, 仍然開得燦爛, 白色的花瓣上滿滿地反射著陽光。 比較一下, 左圖是昨天海拔3000米左右的模樣, 在如今4000米的高度, 這些花像是被按在地裡的花形圖釘。

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

【對比3000米(左)和4000米(右)兩個海拔高度上生長的永久花,環境的差異讓本是一家的植物判若兩種。】

蒼茫:寂寞荒嶺,抱團求生走過一處荒涼的小房子,嚮導Kelvin突然指著路牌上的“last water point”(此處以後再無機會取水)說,這句話已經成為歷史了,以前背夫們可以從這裡取水背上去,可現在乾涸了,背夫們只好從昨天過夜的C2挑20公斤水上到C3供大家享用,還好現在C2還有水。我不禁望望前方:花叢,薄薄的草甸,像被逐次斬斷,接替的是紅褐色的沙漠,中央只有一條小路畫出明顯的白色軌跡。

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

【高山的惡劣氣候讓荒漠成了這裡的主要景觀,綠色植物只能擠在一片片很小的區域。】

真走上沙漠,就發現土地並非貧瘠得一無所有,生命是驚人的。時不常出現“小綠洲”,裡面植物彼此抱作一團,以珍存寶貴的熱量。小綠洲就像鋪在地上的花色不同的扁墊子,因此這些植物被統稱為墊狀植物(Cushion plant)。

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

【高山上的墊狀植物群,它們也許非親非故,只是共同的環境讓它們外貌相似。】

轉過幾道坡,連小綠洲也拋棄了我們。石頭上偶爾點綴了顏色,是薄薄的黃色地衣,碎得一小塊一小塊的,好像放久了的M&M巧克力皮。其實那一塊塊並不是乾裂所致,而是一叢地衣的小集合;間隙也不是裂縫,而是一圈黑色的孢子長在一叢地衣周圍。命名的科學家看它們更像地圖,所以叫它Map lichen(地圖地衣)。地圖地衣能生長在這麼高的地方,忍渴挨輻射,可見其生命頑強。 不過或許高山環境對它們來說真只是小菜一碟,2005年,它們坐著俄國火箭去了外太空,被活活暴露在太空的強紫外線下15天,科學家以為這下把它們搞死了,誰想回來還完好如初。不過,儘管這麼強悍,地圖地衣還是脫不了詛咒——它們的致命弱點是熬不過空氣的污染。

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

【地圖衣屬(Rhizocarpon) 地衣廣泛分佈於寒冷的岩石表面,在熱帶只見于高海拔地區。】

四周沒有任何複雜的景物,地上有無數大小不一的石頭,有人寂寞難耐,給這些野生的材料賦予人的秩序。人類文字躺在蒼涼大地上,像對天和山說著什麼,顯得特別渺小和脆弱。我們機械地邁腿和呼吸,周圍只有腳踩在碎石地上發出齊刷刷的嚓嚓聲,和呼呼風聲。風把什麼都吹跑了,只剩陽光,充滿天地之間。通過身體我似乎還能聽到股骨頭轉動的聲音,好像自己是一套軸承,或是一個節奏準確的節拍器。就這麼一直走,不停頓,忘卻了焦慮和憂傷,更說不上高興,像長跑到了心靈可以包容一切的時候。前後都沒有人。 王彬說:“人生像登山。”這句話,無需附加任何注解。  行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

【高山流石灘,荒涼是這裡的基調。只有登山者留下的寂寞文字遙對著雪峰。】

歸宿:渡鴉飛處,C3營地有渡鴉的地方就有營地,這是一條真理。這說的是非洲渡鴉(Corvus albicollis),英文把它們形象地叫做 White-naped raven,“白枕渡鴉”。它們張開寬大有力的翅膀翱翔在天空,我從未想像,自己會因為看到渡鴉高興。對面時常走來下山的黑人,未瞅清顏面先見臉上一大排白牙,幾天辛苦後終於可以下山,他們心裡一定很高興。C3營地近在咫尺,這是4700米的Kibo,距頂端海拔高度1200米。朝屋頂背後繼續向上望,可以看到上山的路隱隱約約在陡峭而乾涸的山體上折返,最後翻上山頂,不知消失在何處。

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠 【非洲渡鴉(Corvus albicollis),也許是它們常在人類活動的區域尋找食物,在乞力馬札羅成了營地的象徵。】

力力高山反應加重,從半路起由兩位嚮導陪同慢慢走在後面。我和王彬把書包扔在地上,閑著無事,就先奔人多的地方——食堂。廚師在幹炒生米飯,他信誓旦旦地說保熟保熟,話音未落抓起旁邊水盆,一瓢水澆進幹米飯裡,噗地一聲冒起一團白色水汽。他騰地用鍋蓋把米蓋住,咧嘴朝我笑,連連保證一定能熟。

想必填飽肚囊還心急不得。於是我和王彬來到住處,這個高度沒有小屋子,所有人共用一間大房子,裡面擺滿了木頭的上下床鋪,像軍訓宿舍。只不過床板下面寫的不是“軍訓回家倒計時”,而是“John, I will beat you at the top!(約翰,看我在山頂怎麼贏你)”歐美人和亞洲人此刻正式成為戰友,默契而又不失禮節地劃分了營地,大體形成東西格局。加拿大人放起音樂扭動身體,當放到《Let it be》,所有人的心情終於找到一致的和絃,合唱響起,大家相視而笑。

王彬拿了水袋,穿上羽絨服戴著墨鏡領我出去。他說:“在高山上曬太陽最舒服了。”接著就把水袋放下,一聲不吭躺在高高的大石頭上。當我也仰面朝天,並放縱自己的身體如它所願地接觸地面,我感到我忘記了自己的形狀,身體慢慢地流動在弧形的大地上,融化在清冽的陽光裡。透過墨鏡,天藍得沒有一絲瑕疵,它沒有溫度,沒有遠近,只有藍,把你吸引進去。

不久,臉的疼痛提醒我們太陽的慷慨。坐起身,兩隻白頸渡鴉立在腳邊另一塊石頭上,面無表情地逆風而立,任由脖子後面的白毛被風吹得上下翻飛,它們也巍然不動。另外幾隻在大石頭下邊旁若無人地扒拉吃的。這樣平靜、從容,讓我幾乎對這陌生的海拔產生了歸屬感。我們在這裡,最多只會停留一天。但這一天,卻說不出地漫長。

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠【對比3000米(左)和4000米(右)兩個海拔高度上生長的永久花,環境的差異讓本是一家的植物判若兩種。】

蒼茫:寂寞荒嶺,抱團求生走過一處荒涼的小房子,嚮導Kelvin突然指著路牌上的“last water point”(此處以後再無機會取水)說,這句話已經成為歷史了,以前背夫們可以從這裡取水背上去,可現在乾涸了,背夫們只好從昨天過夜的C2挑20公斤水上到C3供大家享用,還好現在C2還有水。我不禁望望前方:花叢,薄薄的草甸,像被逐次斬斷,接替的是紅褐色的沙漠,中央只有一條小路畫出明顯的白色軌跡。

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

【高山的惡劣氣候讓荒漠成了這裡的主要景觀,綠色植物只能擠在一片片很小的區域。】

真走上沙漠,就發現土地並非貧瘠得一無所有,生命是驚人的。時不常出現“小綠洲”,裡面植物彼此抱作一團,以珍存寶貴的熱量。小綠洲就像鋪在地上的花色不同的扁墊子,因此這些植物被統稱為墊狀植物(Cushion plant)。

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

【高山上的墊狀植物群,它們也許非親非故,只是共同的環境讓它們外貌相似。】

轉過幾道坡,連小綠洲也拋棄了我們。石頭上偶爾點綴了顏色,是薄薄的黃色地衣,碎得一小塊一小塊的,好像放久了的M&M巧克力皮。其實那一塊塊並不是乾裂所致,而是一叢地衣的小集合;間隙也不是裂縫,而是一圈黑色的孢子長在一叢地衣周圍。命名的科學家看它們更像地圖,所以叫它Map lichen(地圖地衣)。地圖地衣能生長在這麼高的地方,忍渴挨輻射,可見其生命頑強。 不過或許高山環境對它們來說真只是小菜一碟,2005年,它們坐著俄國火箭去了外太空,被活活暴露在太空的強紫外線下15天,科學家以為這下把它們搞死了,誰想回來還完好如初。不過,儘管這麼強悍,地圖地衣還是脫不了詛咒——它們的致命弱點是熬不過空氣的污染。

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

【地圖衣屬(Rhizocarpon) 地衣廣泛分佈於寒冷的岩石表面,在熱帶只見于高海拔地區。】

四周沒有任何複雜的景物,地上有無數大小不一的石頭,有人寂寞難耐,給這些野生的材料賦予人的秩序。人類文字躺在蒼涼大地上,像對天和山說著什麼,顯得特別渺小和脆弱。我們機械地邁腿和呼吸,周圍只有腳踩在碎石地上發出齊刷刷的嚓嚓聲,和呼呼風聲。風把什麼都吹跑了,只剩陽光,充滿天地之間。通過身體我似乎還能聽到股骨頭轉動的聲音,好像自己是一套軸承,或是一個節奏準確的節拍器。就這麼一直走,不停頓,忘卻了焦慮和憂傷,更說不上高興,像長跑到了心靈可以包容一切的時候。前後都沒有人。 王彬說:“人生像登山。”這句話,無需附加任何注解。  行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

【高山流石灘,荒涼是這裡的基調。只有登山者留下的寂寞文字遙對著雪峰。】

歸宿:渡鴉飛處,C3營地有渡鴉的地方就有營地,這是一條真理。這說的是非洲渡鴉(Corvus albicollis),英文把它們形象地叫做 White-naped raven,“白枕渡鴉”。它們張開寬大有力的翅膀翱翔在天空,我從未想像,自己會因為看到渡鴉高興。對面時常走來下山的黑人,未瞅清顏面先見臉上一大排白牙,幾天辛苦後終於可以下山,他們心裡一定很高興。C3營地近在咫尺,這是4700米的Kibo,距頂端海拔高度1200米。朝屋頂背後繼續向上望,可以看到上山的路隱隱約約在陡峭而乾涸的山體上折返,最後翻上山頂,不知消失在何處。

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠

行走筆記:乞力馬札羅(三)涼爽的沙漠 【非洲渡鴉(Corvus albicollis),也許是它們常在人類活動的區域尋找食物,在乞力馬札羅成了營地的象徵。】

力力高山反應加重,從半路起由兩位嚮導陪同慢慢走在後面。我和王彬把書包扔在地上,閑著無事,就先奔人多的地方——食堂。廚師在幹炒生米飯,他信誓旦旦地說保熟保熟,話音未落抓起旁邊水盆,一瓢水澆進幹米飯裡,噗地一聲冒起一團白色水汽。他騰地用鍋蓋把米蓋住,咧嘴朝我笑,連連保證一定能熟。

想必填飽肚囊還心急不得。於是我和王彬來到住處,這個高度沒有小屋子,所有人共用一間大房子,裡面擺滿了木頭的上下床鋪,像軍訓宿舍。只不過床板下面寫的不是“軍訓回家倒計時”,而是“John, I will beat you at the top!(約翰,看我在山頂怎麼贏你)”歐美人和亞洲人此刻正式成為戰友,默契而又不失禮節地劃分了營地,大體形成東西格局。加拿大人放起音樂扭動身體,當放到《Let it be》,所有人的心情終於找到一致的和絃,合唱響起,大家相視而笑。

王彬拿了水袋,穿上羽絨服戴著墨鏡領我出去。他說:“在高山上曬太陽最舒服了。”接著就把水袋放下,一聲不吭躺在高高的大石頭上。當我也仰面朝天,並放縱自己的身體如它所願地接觸地面,我感到我忘記了自己的形狀,身體慢慢地流動在弧形的大地上,融化在清冽的陽光裡。透過墨鏡,天藍得沒有一絲瑕疵,它沒有溫度,沒有遠近,只有藍,把你吸引進去。

不久,臉的疼痛提醒我們太陽的慷慨。坐起身,兩隻白頸渡鴉立在腳邊另一塊石頭上,面無表情地逆風而立,任由脖子後面的白毛被風吹得上下翻飛,它們也巍然不動。另外幾隻在大石頭下邊旁若無人地扒拉吃的。這樣平靜、從容,讓我幾乎對這陌生的海拔產生了歸屬感。我們在這裡,最多只會停留一天。但這一天,卻說不出地漫長。